御朱印とは、スタンプラリーではありません

御朱印とは何でしょうか?という問いに、スタンプラリーのようにお考えの方は、まず間違いであることにお気づきください。

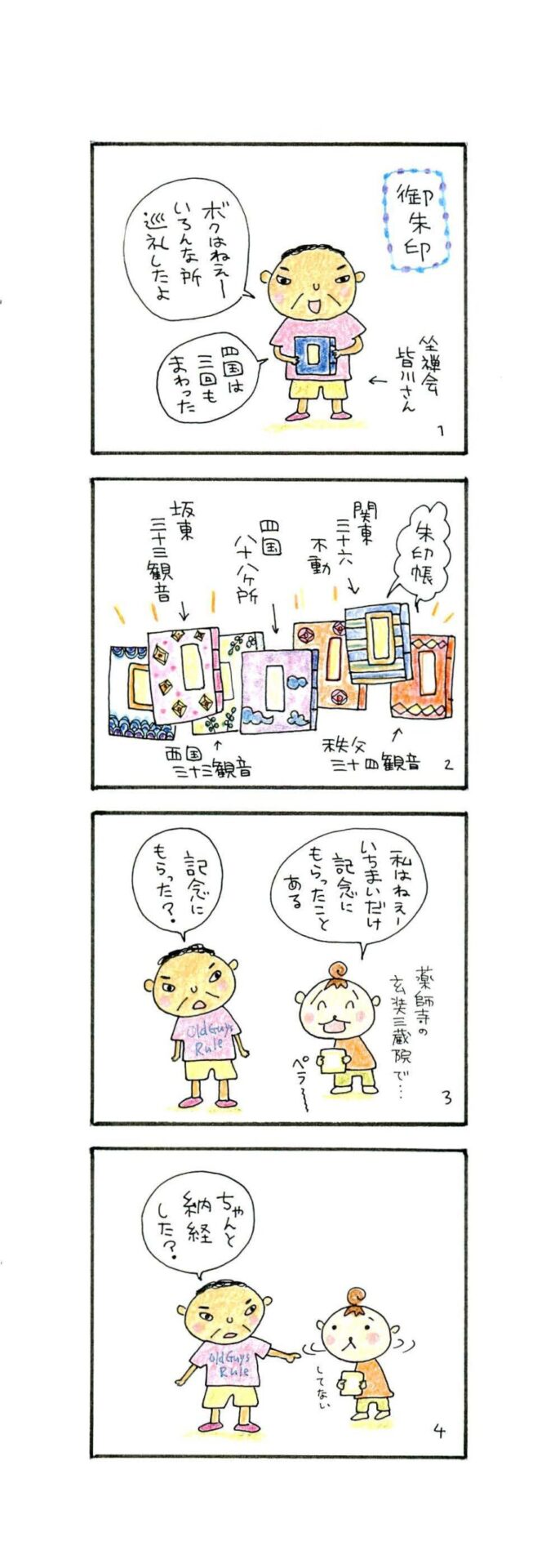

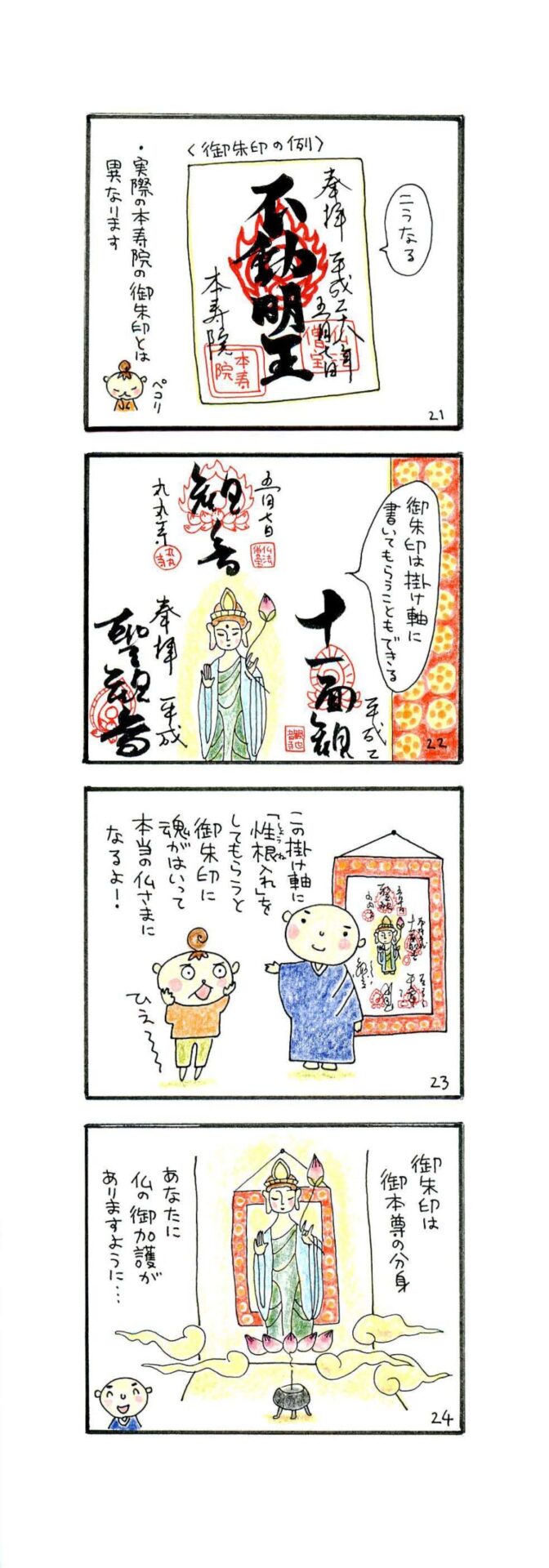

まずは、御朱印の漫画をご覧ください。「御朱印ガール」

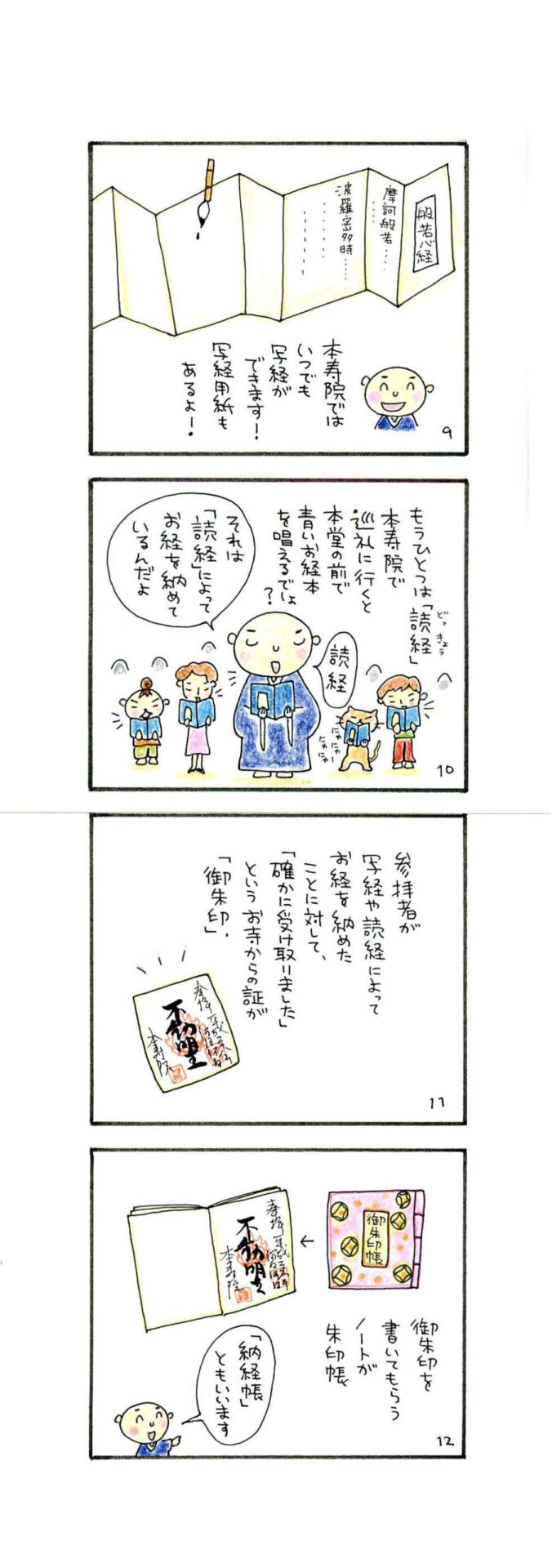

御朱印は、お写経を収めた証明書「納経」

本来は、お写経を書いてそれをお寺に奉納したことが始まりです。

お写経の功徳については、お写経のページをご覧ください。

写経

巡礼の歴史は古く、西国33観音霊場が日本で一番古い巡礼とされています

平安時代後期に始まり、鎌倉時代には主に修行僧や修験者が巡礼していたようですが、室町時代になると武士や庶民の間にも広がり、室町時代の後期には現在の札所や順路が整備されていったようです。

よく知られた、巡礼ですと、四国88か所巡礼ですね。

弘仁6年(815)弘法大師が42歳の時に、阿波の国(発心の道場)、土佐の国(修行の道場)、伊予の国(菩提の道場)、讃岐の国(涅槃の道場)を廻り民衆救済を施しながら仏教を広められ、八十八ヶ所の霊場を定められました。

実際のところ、その時代に巡礼をしていたのは、天皇はじめ高貴な立場や僧侶のみで、一般庶民が巡礼するようになったのは、江戸時代です。

江戸時代、日本は、藩制度があり、今のように簡単に旅行することは出来ませんでした。かってに行くと脱藩行為となります。

しかし、許された方法が巡礼でした。巡礼・巡拝のために許可をもらい巡拝を理由に旅行を楽しんだとという記録があります。実際にお寺を巡礼したという証明としての御朱印帖の役割もあったと推測します。

御朱印とは、故人の菩提追善供養のため観音様と結縁を願い、写経の功徳を振り向けるという願いであったり、病気平癒など祈願をもって参拝します。

現在のように、写真やコピー・インターネットなどのない時代、仏典を書写し、そのお経を広めることは、とても功徳が多いとされていました。

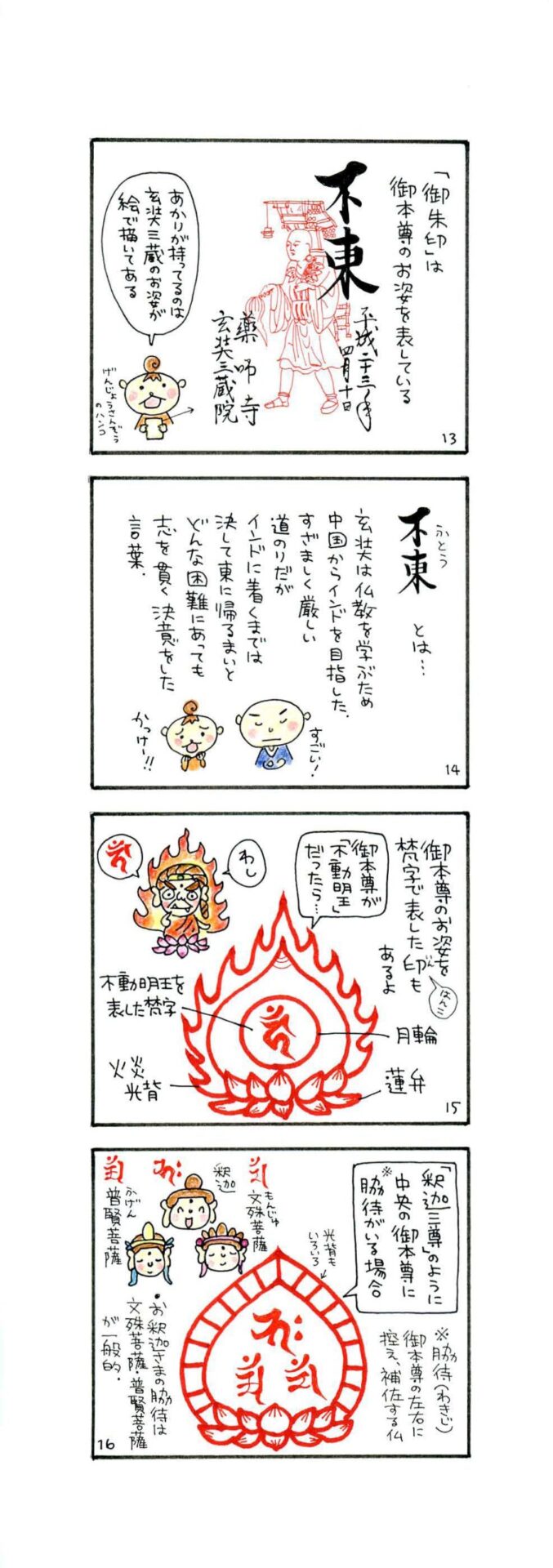

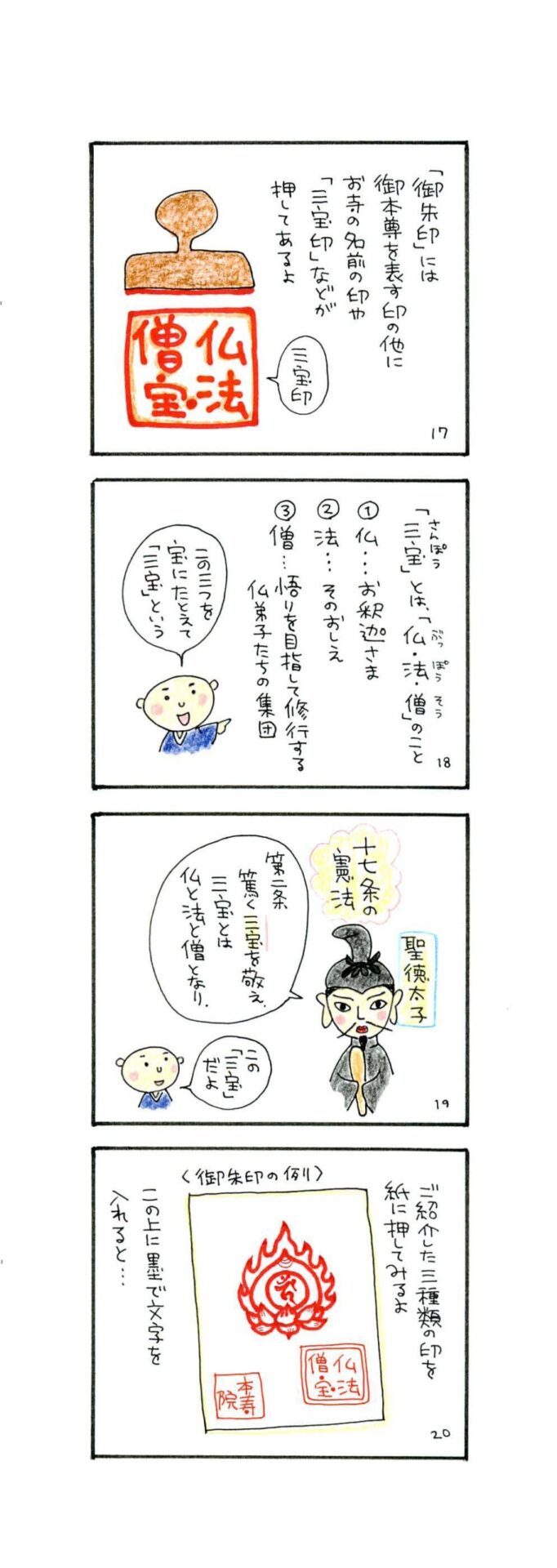

741年、聖武天皇の時代 全国に国分寺や国分尼寺などの寺院がつぎつぎと 建立され 聖徳太子が制定した「十七条憲法」第二条で「篤く三宝を敬え 三宝とは佛、法、僧なり・・・」とうたわれたことを実践するため多くの仏教テキストが必要になり教典を書写することが広まり これが日本での写経の歴史といわれております。(写経ページより)

ですから、当時は、御朱印帳とは呼ばず、「納経帖」や「納経印」といわれておりました。

御朱印とは、戦国時代以後、将軍や大名が文書に朱肉で押した印。また、その印のある公文書をさします。

お寺の公式証明印としての意味合いがございます。

御朱印は各社寺の神仏とご縁を結ばれた証であり、修行の証でもあります。

御朱印の基本その1:寺社について調べる

その1:まずは、その寺社について調べてください

そのお寺の由来や神社の歴史をはじめ、功徳についてお調べください。

この準備の段階から、御朱印めぐりが始まっていきます。

朱印初心者の方へ

御朱印は、どのお寺や神社でも受け付けているとは限りません。

檀家寺といわれるお寺は、一般の方がお参りすることができない場合もあります。

おすすめは、霊場会です。

西国33観音/坂東33観音/秩父34観音 で100観音

関東36不動/近畿36不動/九州36不動

四国88か所 といわれる霊場巡りが初心者にはお勧めです。

1番札所からめぐる順まわり もしくは、逆から回る 逆まわり

一度巡ったお寺を同じようにして巡っていく「重ね印」など、楽しみが付きません。

昔、神仏混交といって、大きなお寺の近くには神社があります。

お寺をめぐる予定を立てて、近くの神社を探してみましょう。

霊場をお勧めする理由その1:受け入れ態勢が万全です。

毎日たくさんの方がお参りになりますので、御朱印を専門に書いてくださる場所があったり、参拝の流れがスムーズです。

御朱印をお預けし、参拝、帰りに受け取るなど、効率良くお参りできるところもあります。

四国88か所など有名な場合は、御朱印をされる団体参拝が多く、バスで訪れ、数十冊の御朱印を託されます。ということは、そのあとに書いていただくことになりますので、御朱印を待っている時間を考慮する必要があります。

御朱印を書いていただくまでに、2時間待ちとか、わりとありますのでご注意ください。

霊場をお勧めする理由その2:おいしいものが食べられる

何といっても、御朱印巡りをする一番のお楽しみは「食」にあります。

霊場といわれるお寺には、昔から参道が整備され、門前町が出来上がっています。

ウナギの時期になれば、成田山 参道のウナギ屋さんがよくニュースで報道されますが、なんと、成田山の参道だけで60軒のウナギ屋さんがあるそうです。そんなにたくさんのお店があっても繁盛しているのはそれだけ参拝者が多いという事ですね。

一般のお寺であれば、門前町もなく、食事場所・宿泊場所・休憩場所など探すのに苦労してしまいますが、霊場であれば、いろいろ対応してくださっていますので安心です。

お寺ネット主催の巡礼を行っておりますが、団体参拝などの場合、駐車場・休憩所・など安心です。

霊場をお勧めする理由その3:霊場会が整備されており、特別参拝ができる

一般のお寺では難しいのですが、例えば、12年に一度 関東36不動巡礼は、酉年のみ、特別朱印があります。

また、秩父巡礼の場合、6年に一度 特別朱印があるなど、その期間にお参りすると、倍の功徳があるともいわれます。

とくには、その期間に特別開帳といって秘仏を参拝することができます。

有名なところでは、長野善光寺です。7年に一度 数百万人が参拝されるといわれます。「牛にひかれて善光寺参り」などと言われる由縁ですね。

御朱印の基本その2:御朱印帳の準備

御朱印帳は、大きなお寺では、そのお寺が発行する朱印帳が販売されています。

四国88か所に行かれる場合(それ以外でも霊場の場合は)1番札所からめぐることをお勧めします。

1番札所には、多くの初めて参拝がお参りになりますので、巡礼にふさわしい服装・おいずるや朱印帳・木魚・袈裟など大概の巡礼道具がそろいます。もっとも、現在の巡礼は「修行」ではなく「遊び」や「ファッション」てきにお参りになりますので、そこまでの準備は必要ありませんが、せめて、御朱印帳と数珠・経本は用意しましょう。

*ワンポイントアドバイス 御朱印帳は、よく似ていることから、必ずお名前と連絡先を書きましょう。

NHK主催秩父巡礼

しかしながら、お寺で販売されている御朱印帳は、デザイン的にはシンプルです。

最近は、様々なかわいいカラフルな御朱印帳が販売されていますので、事前にインターネットで購入してからいかれることもお勧めします。

御朱印の基本その3:小銭の用意

当たり前のことですが、とても重要なことです。

お寺の御朱印は、通常300円です。これを1万円札を出しては迷惑です。

また、御朱印箇所は、2か所・3か所あることもあり、それぞれに必要となります。

そのほかに、参拝するときに「お賽銭」も忘れてはなりません。

御朱印を始めた方にお勧めは、玄関にお皿やコップなどを置いておき、買い物をしたつり銭などを、そこに入れていくことです。

御朱印は、お寺にお参りした時ではなく、行こうと心に決めた時から始まっています。

そうして、小銭を巡礼のためにためていかれることは、とてもいいことであると考えます。

お賽銭について、最近はご縁があるようにと、5円を用意される方があるようです。それは大きな間違いです。

お賽銭についてアドバイス

お賽銭は、浄財と言って、あなたの布施の心です。あなたが普段神仏の加護をいただいている感謝の印ですね。

それが、5円というのは全く違うと思いませんか?ましてや、寺社は、「お願い」する場所ではなく「お礼参り」する場所です。

伊勢神宮への参拝は、別名「おかげまいり」といい、門前町には、おかげ横丁があります。

そして、お賽銭は、不要なお金をあげるものではなく、その浄財が寺社の管理護持費となります。国宝や重要文化財などいつまでも管理護持されるために使われるものであり、あなたはそれに協力していることであります。

御朱印の基本その4:参拝について

さあ、いよいよ参拝にやってきました。

お寺の場合、

1:ろうそくに火をともし、

2:線香をたて、合掌して般若心経をお唱えします。(日蓮宗・浄土真宗は、般若心経を唱えませんので、お寺を事前に調べる際に確認ください)

3:納経がある方は、その書かれたお経を見ながら、奉読ください。そして納経場所に納めます。(ない場合は省く)

4:朱印所で御朱印をいただきます。(お寺によっては、先に受付するところもありますので、入り口でご確認くださいね)

神社の場合:

1:鳥居があれば、お辞儀をなさってください。

2:参道では真ん中を避けて歩くようにご注意ください。真ん中は、神様の通る道とされます。

3:手水舎で手と口を清めます。 二拝二拍手一拝(にはい にはくしゅ いっぱい)2回お辞儀をして、2回手をたたきます、そして1回もう一度お辞儀をします。ただし、神社によってやり方が違う場合もあります(違っている場合は、その神社の参拝場所に書かれれていますので安心ください。

4:御朱印所で朱印帳を渡す

御朱印の基本その5:御朱印帳を渡すとき

寺務所や社務所などで御朱印帳を渡すときは、書いていただくページを開けて、「お願いいたします」とあいさつしてお渡ししましょう。

受け取るときは、「ありがとうございます」と感謝の言葉を添えてください。

御朱印は、商品ではなく、金を払うから書いてもらって当然という態度では良くありません。

お寺の法務は、一般の方が想像される以上に多くの事がございます。師走(しわす)とは、年末に僧侶が忙しくしている様子をあらわしたものですが、多忙な中で、御朱印に応じていてくださいます。

最近は、御朱印はお参りの方が増えて良いことだと考える和尚さんも多くなりました。しかし、ほとんどの和尚さんは、御朱印がスタンプラリー的な感覚になりつつあることをとても危惧されています。と同時に、そうならないように厳しく指導される和尚さんもあります。

お互いが気持ちよくお参りいただけますように、礼節を忘れないようにお願いします。

御朱印の基本その6:番外編さいごに

せっかく、寺社参りをしたのですから、ただお参りするだけではもったいないです。

巡礼もそうですが、ついつい、次の札所に行くことを優先して、御朱印が済むと、急いで次の社寺に回られます。

特別開帳期間など、特別な時は除いて、できれば、1ケ所だけの御朱印に絞られ、じっくりお参りされることをお勧めします。

お寺によっては、宝物殿や美術館があったり、座禅や写経・寺ヨガなどといったいろんなイベントがあります。

また、お寺に有名人の墓があったり、甘味処があったり、お寺は未知の世界のワンダーランドです。

仏像も一つでなく、本堂にはたくさんの仏様がおられます。

一言「本堂に上がってお参りさせていただけますか?とお声をかけて、中に入り、仏像や天井の絵などに思いを馳せます。

なぜ?この地に、このお寺が建立されたのか?深いストーリーがあります。

なぜ?この仏像が安置されているのか?仏像に興味を持てば、今後はご住職です。

ご住職はどんな方なのか?この機会に一杯質問してみましょう。

忙しいときは難しいかもしれませんが、仏像やお寺に事を質問をすると、うれしく思う住職がほとんどです。

時には詳しく説明くださったり、お茶を出してくださったり、時には秘仏を拝見できることも。(品川寺で秘仏参拝)

私の行っている巡礼では、事前に挨拶をして、本尊に供物を供え、丁寧にお願いをしております。

ご住職も人間ですから、丁寧にお願いすれば、丁寧に対応くださいます。

せっかくのお参りですから、思い出に残る楽しい御朱印巡りをされることを願っております。

■お写経については、こちらで説明しております

■巡礼については、こちらで説明しております。

■御朱印マンダラ さまざまな御朱印を紹介

お寺ネット 三休 合掌

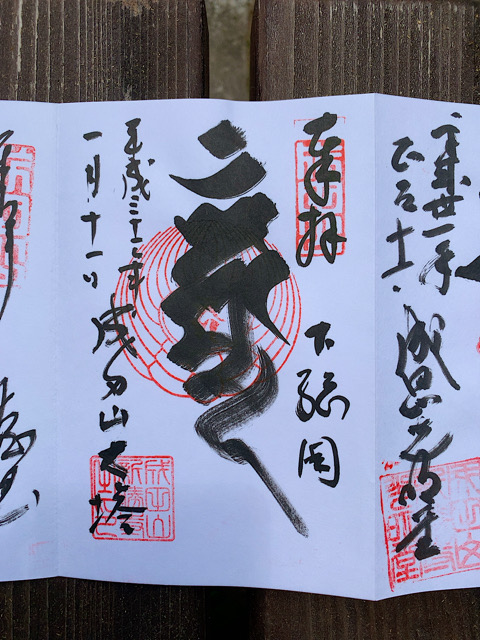

ミニ御朱印帳を書かせていただきました

皆さんの貴重なご意見をご投稿ください。