そもそも、墓じまいって必要?

お墓を継ぐことを「承継(しょうけい)」と言います。

お墓は、古くから、親から子へそして孫へ、代々、承継されていくものでした。

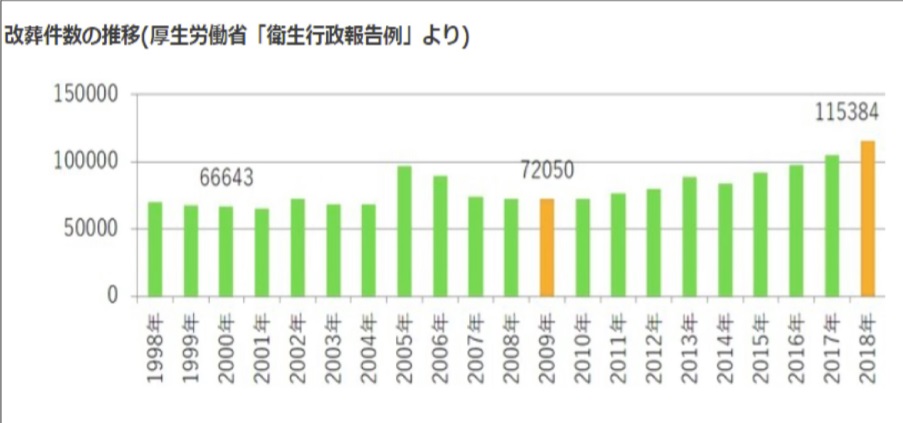

しかしながら、近年、さまざまな原因で、「お墓じまい」されている方が増えているとの事です。

急増する墓じまい件数

推測ですが、昨年はコロナ禍の為、外出制限などの影響でお墓じまいをされた方は、大幅に減少したと考えますが、2021年からその反動もあり、多くの相談が寄せられています。

墓じまいをする前に、絶対に知っておきたい事や墓じまいの実際の費用

お墓どうしよう?

お墓どうしよう?

お墓じまいとは、

「管理ができなくなった、もしくは管理が難しい

お墓を撤去して、中のご遺骨を取り出し、

新しいお墓に移すこと」

です。

「お墓じまい」という言葉が使われだしたのはほんのごく最近のことで、以前は、

「改葬(かいそう)」という言葉で呼ばれていまし。

最近は、「墓じまい」という言葉が流行しており主流化してきましたが、昔から墓じまいはありました。

しかし、現実的に墓じまいされる方の理由が現代とは大きく変わってきていると思います。

昔の「墓じまい(改葬)」の理由

1位 都会の自宅近くにお墓を建立し近くでお参りするため。

2位 子供がいなく、後が絶えてしまうのでお寺の合同墓へ

現代の「墓じまい」の理由

1位 お墓をそのままにしておくと子供たちに迷惑がかかる

2位 田舎の墓守が大変なので。

この感覚の違いが非常に顕著に表れるようになってきたようです。

墓じまいをされる方は、喪主であり、元気なうちに墓じまいをしておきたいという方

墓参りを大切な行事と考えるよりも、墓守(墓掃除や管理)が大変だという

お寺ネット 改装手続きについて(墓じまいの方法)

お墓じまい・改葬・お墓の引越しの手順・手続き

新規墓地の確保

まず、新しい墓地を確保し、受入先から「受入証明書(=永代使用許可証)」を発行してもらいます。

ここでつまずかれる方が多くあります。

墓じまいをしたいと考えているが、今のお墓を閉めるために、法律的に次に新しいお墓が必要になるという矛盾。

もっとも、墓じまいをする方の希望によってまちまちです。

①都会に住居を構え、田舎に戻る予定もなく、田舎のお墓を閉めて、身近にお参りできるように、近くのお墓を購入した方。

この方であれば、こちらに驚かれることもないことでしょう。

しかし、お墓を守る人がいなくなったので・・・

遺された子供たちに面倒をかけたくない。

など、お墓を「終了」したいと思っている方です。

先祖代々の墓を閉めるには、それなりの勇気と労力と費用が必要となります。この覚悟がないとなかなか完了できません。

多くの方は、ずるずると先回しをされている方が多く、そのような相談も多く寄せられています。

大丈夫 方法があります。

一番の安く墓じまいをする方法

第1位 無料:自宅での「手元供養」ご自宅の中でお骨壺を保管し供養する方法

*しかし、いつまでも自宅に置いておくことは難しいのが現実です。最初は、自分の両親だから・・・と思っても子供や孫の代になると「気持ち悪い」存在になりかねません

また、長年お墓の中に入っていた遺骨には、雨水などが染み込み、カビなど細菌が増殖している場合があります。

衛生的にも自宅に保管されることはおすすめできません。

第2位 1万円~お骨仏(おこつぼとけ)

お骨仏: 1柱1万~3万円 お骨仏というのは、たくさんの遺骨で仏像を作り、お寺で供養してくれるものです。先日も22万人の遺骨で造仏され、新聞等で話題になっておりました。

仏様になり供養されますので、安心です。また、費用も1万円からと激安です。

お骨仏は、有名なのは大阪「一心寺」や東京「本寿院」ですが、全国各地でもお骨仏のお寺がございますので、お調べになってみるのも良いでしょう(骨仏.com)(仏像葬)

いずれも、受け入れ証明書を発行してくださいますので、改葬許可書を申請するのにスムーズに話が進みます。

(*令和3年1月より、墓じまいの方の受け入れを、一心寺様では中止されました。)

プレジデントオンライン

[keni-linkcard url=”https://president.jp/articles/-/32482?page=1″]

第3位 3万円~ 海への散骨

海への散骨: 1柱 3万~8万円

海への散骨は、開催される会社や乗船されるのか?委託されるのか?によって違ってきます

海の散骨(写真:東京湾 海の自然葬)

第4位 10万円~ 樹木葬

八柱・小平霊園など 東京都の霊園はとても人気です。

しかし、抽選があり、申し込み規約があり、費用も128,000円~とそれなりの費用が必要です

樹木葬(写真 日光聖山 さくらん墓)

第5位 合同墓 永代供養墓

ただし、お墓の中に遺骨が何柱(何人)いるかによって×人数分となります

ですから、10名の先祖が入っている場合、1柱30万といっても相当の金額になりますね。

また、管理料や納骨料・粉骨料など別途費用が必要になる場合がありますからご注意ください。

都営の樹木葬や合祀墓であっても、5万円以上で埋葬数に限りがあったり抽選であったり思った事情に敷居が高いのが現状です。

改葬の目的と、大切なことは今後のご供養の方法をよくご検討ください。

合同墓(写真:横浜浄苑 ありが塔)

既存墓地の手続き

既存墓地の管理者に、「埋葬証明書(=納骨証明書)」を発行してもらいます。

市区町村へ申請

既存墓地のある市区町村に「改葬」の申請を行います。

「改葬許可申請書」に必要事項を記入し

「受入証明書(=永代使用許可証)」と「埋葬証明書(=納骨証明書)」

と一緒に提出して「改葬許可証」を発行してもらいます。

発行されるまで数日はみておきましょう。※発行料金がかかる場合があります。

ネットでダウンロードできる役所もありますから、検索してみてください。

例えば 熊本県人吉市 改葬に関する案内

既存墓地から移動

既存墓地に「改葬許可証」を提示してお墓から遺骨を取り出します。

遺骨を取り出す際にカロートのフタを動かさなければならない場合は、石材店に依頼します。

新規墓地への改葬

「改葬許可証」を提出して、改葬を行います。

既存墓地の整備

既存墓地を返却する際には、墓所を購入した時の状態、つまり更地に戻すことが必要です。

魂抜き法要や墓石の撤去費用など、既存の墓地の処理にかかる費用は、お寺や石材店に問い合わせてください。

墓の撤去処分は、お墓の立地条件や大きさによって変わってきます。一般的なお墓であれば、20万~30万円程でしょう

事前に見積もることをおすすめします。ニチリョク 極楽引っ越しサービス

お墓じまいをする理由

「終活(しゅうかつ)」ブームなどもあり、最近では、

「自分達の元気なうちにお墓問題を解決しておこう」

と考える方が増えてきたように思います。

今あるお墓について、

- 跡継ぎがいない

- お墓が田舎にあり通えない

- 子供へ負担をかけたくない

- 金銭的な理由で維持管理ができない

- 高齢でお墓参りができない

こんなお悩みのある方が、その解決法として、別の永代供養墓に移したり、

お墓が必要ない散骨・樹木葬・骨仏(こつぼとけ)などの承継者のいらない

ご供養方法を選ばれるケースが増えてきました。

お墓じまいしたあと

大事なこと

色々な理由でお墓じまいした後、

もっとも大切なことは、

お墓の中にあるご先祖さまを

「無縁にするのではなく、有縁にする」

ことだと思います。

お墓を承継する人がいようがいまいが、

ご先祖との「ご縁」、そこに集う方たちの「ご縁」をつないでいくために、

手を合わせてお参りすることができるのであれば、

ご先祖と自分、そして自分の家族を「無縁にする」ことが避けられると思います。

高齢の為、数柱のお骨を移動することができないという場合

送骨を受け付けるお寺もあります。

送骨について、賛否両論がございますが、送骨自体が問題ではなく

その後、どのようにご供養されるのか?

安ければいいというものではなく、今後、ここならば任せて後日お参りできるという

近くのお寺が良いと考えます。

皆さんの貴重なご意見をご投稿ください。